공공정책 위키(Public Policy Wiki)에 오신 것을 환영합니다

특허박스제도

특허박스제도 개요

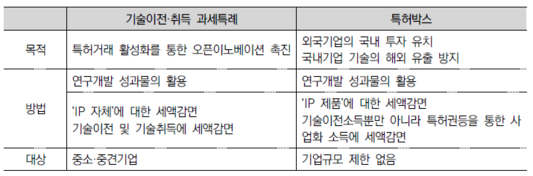

특허박스제도는 기업이 특허(지적재산권)에 관한 이익을 창출한 부분에 기존 법인세율보다 낮은 법인세율을 부과하여 세금을 감면해 주는 제도를 의미한다. 특히 유럽에서 많이 활용하고 있으며 세율을 0~15%까지 낮춰준다. 기업 전체의 수입 가운데 지식재산권 관련 수익이 차지하는 비중을 측정하는 법, 지식재산권 관련 수입 가운데 통상 활용 수익을 제외하는 법, 특허박스 적용이 가능한 수익 식별법 등을 통하여 세율을 적용한다. 특허박스는 2000년대 중반 이후 중국과 일부 유럽 국가들 중심으로 도입되었고, 2013년에는 영국이 도입하였다. 2020년 기준 특허박스를 운영하는 국가는 아일랜드, 프랑스, 튀르키예, 헝가리, 이스라엘, 벨기에, 네덜란드, 스페인, 룩셈부르크, 중국, 스위스, 영국, 포르투갈, 이탈리아, 사이프러스, 몰타 등 16개국에 이른다. 지적재산권의 사업화를 통해 발생하는 소득 유형에는 특허 기술이 적용된 제품의 매출, 로열티, 매각 수익 등이 있다. 특허박스에 의한 법인세 인하는 소득 총액이 대상이 아니라 지식재산권이 적용된 제품의 경제적 순수익에 대해서만 구분하여 낮은 세율을 적용하고, 그 외의 부분은 원래의 법인세율을 적용하게 된다. 하지만, 특허박스에 대한 실제적인 지식재산권의 범위와 세액감면의 내용은 국가별 상황에 따라 다양하게 적용된다. 이에 해당 제도의 적용대상은 특허 외에도 상표, 디자인, 저작권 등으로 다양하게 적용되고 국가마다 차이가 있다. 그리고 지적재산권을 이용한 제품의 매출수익뿐 아니라, 지식재산 자체의 라이선싱, 양도 등으로부터 얻을 수 있는 로열티 및 거래수익에 대해서 법인세를 감면해 주기도 한다. 이러한 특허박스를 통해 당국은 기업들의 연구개발(R&D)을 간접적으로 지원하는 효과를 줄 수 있다. 이 제도는 기업의 연구개발(R&D)을 촉진하고, 그 성과로서 혁신 기반 기술의 이전 및 사업화를 활성화하기 위한 목적으로 마련되었다. 우리나라는 2013년 대한상공회의소에서 특허박스의 도입을 건의하였고, 여러 국회의원들이 특허박스제도 입법안을 발의해왔다. 현재는 ‘기술이전 및 기술취득에 대한 과세특례’ 제도를 두고 있는데, 이는 자체 연구개발한 특허권, 실용신안권, 기술기법 또는 기술을 이전함으로써 발생한 소득에 대해 소득세 또는 법인세를 감면해 주는 제도로 중소기업과 중견기업을 대상으로 하고 있다. 이는 연구개발(R&D) 성과물의 활용에 대한 지원제도이기는 하지만, 대상이 한정되어 있고 지식재산권 자체에 대한 세액감면이기 때문에, 기업 규모에 제한이 없고 지식재산의 사업화 소득에 대해 세액감면을 지원하는 특허박스와는 다소 차이가 있다. 특허박스제도에 의한 법인세 인하는 소득 총액이 대상이 아니라 특허가 기여한 순소득만을 구분·적용하여 낮은 세율을 적용하고, 그 외의 부분은 원래의 법인세율을 적용한다. 특허박스제도의 대상이 되는 특허권, 실용신안권, 디자인, 저작권, 영업비밀 등의 지식재산권의 범위와 이에 대한 세금우대 내용은 다양하며 국가별로도 상이하다. 지식재산 관련 소득 유형은 ▲지식재산이 적용된 제품의 매출 ▲지식재산 자체의 이전 ▲지식재산 자체의 대여 등으로 구분되고 특허박스제도 적용 소득유형도 국가별 상황에 따라 다양하다.

외부링크

- 네이버 지식백과: 특허박스 (지식백과 내 시사경제용어사전)

근거법령

- 조세특례제한법: 공포일 2023.12.31 시행일 2024.01.01

- 제12조(기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례) ① 중소기업 및 중견기업이 대통령령으로 정하는 자체 연구ㆍ개발한 특허권, 실용신안권, 기술비법 또는 기술(이하 이 조에서 “특허권등”이라 한다)을 2026년 12월 31일까지 내국인에게 이전(대통령령으로 정하는 특수관계인에게 이전한 경우는 제외한다)함으로써 발생하는 소득에 대해서는 해당 소득에 대한 소득세 또는 법인세의 100분의 50에 상당하는 세액을 감면한다. ② 내국인이 대통령령으로 정하는 특허권등을 자체 연구ㆍ개발한 내국인으로부터 2018년 12월 31일까지 특허권등을 취득(대통령령으로 정하는 특수관계인으로부터 취득한 경우는 제외한다)한 경우에는 취득금액에 다음 각 호의 구분에 따른 비율을 곱하여 계산한 금액을 해당 과세연도의 소득세(사업소득에 대한 소득세만 해당한다) 또는 법인세에서 공제한다. 이 경우 공제받을 수 있는 금액은 해당 과세연도의 소득세 또는 법인세의 100분의 10을 한도로 한다. 1. 중소기업이 취득하는 경우: 100분의 10 2. 중소기업에 해당하지 아니하는 자가 취득하는 경우: 100분의 5(중소기업으로부터 특허권등을 취득하는 경우로 한정한다) ③ 중소기업 및 중견기업이 대통령령으로 정하는 자체 연구ㆍ개발한 특허권등을 2026년 12월 31일까지 대여(대통령령으로 정하는 특수관계인에게 대여한 경우는 제외한다)함으로써 발생하는 소득에 대해서는 해당 소득에 대한 소득세 또는 법인세의 100분의 25에 상당하는 세액을 감면한다. ④ 제1항 또는 제3항을 적용할 때 해당 과세연도 및 직전 4개 과세연도에 특허권등에서 발생한 손실이 있는 경우에는 특허권등을 이전 또는 대여함으로써 발생하는 소득을 계산할 때 그 소득에서 해당 손실금액을 뺀다. ⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용받으려는 내국인은 대통령령으로 정하는 바에 따라 세액감면 또는 세액공제 신청을 하여야 한다.

- 조세특례제한법 시행령: 공포일 2023.02.28 시행일 2024.01.01

제11조(기술비법의 범위 등) ①법 제12조제1항, 같은 조 제2항 전단 및 같은 조 제3항에서 “대통령령으로 정하는 특수관계인”이란 「법인세법 시행령」 제2조제5항 및 「소득세법 시행령」 제98조제1항에 따른 특수관계인을 말한다. 이 경우 「법인세법 시행령」 제2조제5항제2호의 소액주주등을 판정할 때 「법인세법 시행령」 제50조제2항 중 “100분의 1”은 “100분의 30”으로 본다.

② 삭제

③ 법 제12조제1항에서 “대통령령으로 정하는 자체 연구ㆍ개발한 특허권, 실용신안권, 기술비법 또는 기술”은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 「특허법」 및 「실용신안법」에 따라 해당 기업이 국내에서 자체 연구ㆍ개발하여 최초로 설정등록받은 특허권 및 실용신안권

2. 해당 기업이 국내에서 자체 연구ㆍ개발한 과학기술분야에 속하는 기술비법(공업소유권, 「해외건설 촉진법」에 따른 해외건설 엔지니어링활동 또는 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 엔지니어링활동과 관련된 기술비법은 제외한다)으로서 수입금액 기준 등 기획재정부령으로 정하는 요건을 충족하는 것

3. 해당 기업이 국내에서 자체 연구ㆍ개발한 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 기술로서 수입금액 기준 등 기획재정부령으로 정하는 요건을 충족하는 것

④ 법 제12조제2항 각 호 외의 부분 전단에서 “대통령령으로 정하는 특허권등”이란 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

⑤ 법 제12조제3항에서 “대통령령으로 정하는 자체 연구ㆍ개발한 특허권등”이란 제3항제1호에 따른 특허권 및 실용신안권과 같은 항 제2호에 따른 기술비법을 말한다.

⑥법 제12조제1항부터 제3항까지의 규정을 적용받으려는 자는 과세표준신고와 함께 기획재정부령으로 정하는 세액감면신청서 또는 세액공제신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

연혁

- 2013년: 대한상공회의소가 2013년 6월에 특허박스제도 도입 건의

해외사례

- 아일랜드: 1973년 아일랜드가 특허박스제도를 제일 먼저 도입하여 유럽의 특허박스제도의 원형으로서 선도적인 영향을 미쳤다. 이 제도를 도입하면서 12.5%인 법인세율을 특허박스제도 대상에는 6.25% 법인세율을 적용함으로써, 국내외 투자가들에게 지식재산권 개발 및 관리에 효과적인 투자국가로 인식되었고, 결과적으로 외자유치를 높이는 효과를 달성하였다. 이 제도의 초기 도입 시에는 “아일랜드 내”에서 수행된 연구개발의 특허만을 인정하였으나, 2007년 유럽위원회조약(European Commission Treaty)에 위배된다는 판결에 의해 이후 유럽 국가들은 “자국 내 활동”이라는 제한조건을 두지 못하게 되었다. 유럽에서 특허박스제도는 유럽위원회 조약으로 인해 자국특허만을 대상으로 세제 혜택을 지원할 수 없기 때문에 자국 기업 특허의 사업화 촉진 효과는 한계가 있다. 따라서 유럽국가들은 특허박스제도의 다국적기업의 투자유치와 연구개발의 사업화 촉진이라는 주된 기능 중 다국적기업의 투자유치에 더 집중하게 되었다. 2011년~2014년간 아일랜드는 재정위기로 인하여 구제금융 이후 재정적자 감축을 위해 세법을 개정하였고, 특허박스제도를 폐지하였다. 그러나 2015년에 다시 특허박스제도를 부활시켜 운영하고 있다.아일랜드는 지식재산권 지원정책과 낮은 법인세율로 국내외 투자가들에게 지식재산권 개발이나 관리에 매력적인 투자처로 인식되었고, 이를 통한 외자유치가 아일랜드를 ‘켈틱의 호랑이(Celtic Tiger)’로 성장하는 데 기여하였다. 아일랜드의 특허박스제도를 KDB(Knowledge Development Box, KDB)라고 부르고, 적격 수입에 법인세율 12.5%를 적용하고 나서 세액의 50%를 감면하게 되므로 KDB의 실효세율은 6.25%가 된다. 1980년대 후반부터 아일랜드 정부의 과감한 시장개방과 규제개혁 조치로 기업하기 좋은 환경이 조성되면서 2001~2003년의 1인당 평균 FDI 유입액이 서유럽 평균의 6배인 6,700달러에 이르는 등 해외자본유치에 힘입어 2000년대 초반 유럽의 대표적인 강소국으로 성장하였다.

- 네덜란드: 네덜란드는 적극적인 R&D활성화 정책의 일환으로, 2007년 R&D 결과물의 사업화에 대해 조세혜택을 부여하는 ‘octrooibox(Patent Box)’를 도입하였다. 처음 도입된 특허박스제도에서는 특허권으로부터의 소득에 대해서 일반법인세율 25% 보다 현격히 낮은 10%의 법인세를 적용하였으나 기업이 본 제도를 적극적으로 활용하지 못하였다. 이에 2010년부터 특허권 및 기타 지식재산권도 대상으로 추가하고, 5%의 법인세율을 적용하는 혁신박스제도(Innovation Box Regime)로 확대 개정 하였다. 혁신박스제도에서는 기존 특허박스제도의 과세감면 한도를 폐지하였다. 혁신박스제도로 변경하면서 기존의 지식재산권의 활용을 통해 직접적으로 창출된 수익뿐만 아니라 연구개발 활동에 기초한 제품 및 서비스의 판매 가격에 포함된 이익에 대해서도 세제 혜택을 부여하였다. 특허가 출원에서 등록까지 일정 기간이 소요되는 점을 감안하여 특허등록이 되기 전까지 특허출원을 신청한 제품의 수입에 대해서도 특허박스제도의 혜택을 부여하기 위하여 혁신박스제도로 개정하였다. 단, 혁신박스제도의 적용을 받기 위해서는 네덜란드에서 세금을 납부하는 기업이 연구개발비용을 부담하였거나 직접 수행해야 하고, 특허권이나 연구개발 활동이 해당 무형자산으로부터 창출된 소득에 적어도 30% 이상 기여해야 하고, 제조방법 및 노하우와 같은 다른 요소들은 해당 무형자산에서 창출된 소득의 70%를 기여해야 한다. 매수한 지식재산은 추가적으로 연구개발 된 부분에 한하여 세제 혜택이 적용된다. 적격 수입 범위는 사용료, 양도소득, 내재 사용료를 포함한다.90) 혁신박스세제 계산은 적격 수입에 5% 특례세율을 곱하였으나, 2017년 이후부터는 BEPS Project에 따라 넥서스 접근법을 따른다.

- 영국: 영국은 IT기술 등 첨단기술이 상대적으로 뒤쳐진 상황으로 첨단기술기업들을 유치하여 자국의 산업구조를 변혁시키고자 특허박스제도를 도입하였다. 영국은 2009년 특허박스제도 입법을 제안하고, 2010년 말 법인세 개혁에 대한 논의를 거쳐, 2011년 말에 특허박스제도에 대한 초안을 마련하고, 2013년 4월에 이 제도가 발효되었다.93) 특허박스제도의 세율은 특허로부터 발생하는 이윤에 대해 일반법인세 23%보다 낮은 10% 법인세를 부과하였다. 2013년 특허활용 수익의 60%만을 특허박스제도 수혜대상으로 인정하였으나, 시행 이후 5년에 걸쳐 매년 10%씩 인정비율을 높여 2017년부터 특허활용 수익을 100% 공제대상으로 인정하게 되었다. 특허박스제도에 의한 세제 혜택은 기존에 제공하고 있는 연구개발 세액공제와 병행하여 적용가능하고, 두 가지 인센티브를 모두 적용받을 시 유효세율은 최대 10% 이하로 낮아질 수 있다. 영국에서는 IP의 이전 및 대여로부터 발생된 ‘IP자체 수익’과 특허가 적용된 제품의 판매로부터 발생된 ‘IP제품 매출’까지 세액감면대상 소득으로 규정하고 있다. OECD의 BEPS 프로젝트의 최종안에 따라 영국도 기존의 법안을 폐지하고 새로운 법안으로 수정하였다. 수정된 법안의 핵심은 특허박스제도의 대상소득을 실질활동과 연계하는 수정된 넥서스 접근법으로서, 이는 특허박스제도의 적용대상인 IP자산으로부터 발생된 소득이 해당 IP의 개발 시 발생된 R&D지출과 연계되어야 함을 강조한다.새로운 제도는 2015년 7월 1일 이후에 창출된 IP를 보유한 기업에 적용된다. 다만, 특허권의 경우 2016년 7월 1일 이전에 출원되었지만 아직 등록되지 않은 경우에는 수정된 법안의 적용을 제외하고 구제도를 따를 수 있다. 넥서스 접근법의 원칙을 적용하여 영국은 특허박스제도의 적용 범위를 제한하고 2016년 7월 1일부터 새로운 신청자에 대해서는 기존 특허박스제도의 적용을 중단하는 방향으로 특허박스제도를 수정하였다. 새로운 제도는 넥서스 비율을 사용하여 세금우대 처리 대상 IP의 수입을 결정하기 때문에 넥서스 접근법을 준수하고 있다. 영국의 IP 박스 제도 역시 30%의 추가감면소득(up-lift)를 활용한다. 적격 소득에 대해서는 여전히 10%의 세금이 부과되며, 영국은 자발적으로 세금관련 예규를 다른 국가들과 교환하고 있다. 영국 특허박스제도 개정에 따라, 무형자산이 실제로 납세자 자체가 수행하는 혁신적인 활동과 연결된 경우에만 우대 세제가 적용된다. 새로운 특허박스제도 하에서 납세자가 낮은 세율의 혜택을 받으려면 특정 무형자산과 관련하여 ‘개발 조건’을 충족시켜야 한다. 이러한 개발 조건은 ▲특허 발명의 생성에 크게 기여하거나 ▲특허 발명을 위해 상당한 양의 활동을 수행하거나 ▲특허 발명을 포함하는 모든 항목 또는 프로세스를 통해서만 충족될 수 있다.94) 반면, 특허 발명이 사용되거나 적용될 수 있는 방법을 개발하기 위해 제3자로부터 지식재산권을 취득하거나 R&D 활동을 다른 그룹의 회사에 아웃소싱하여 개발한 지식재산권에는 세금우대 혜택이 적용되지 않는다. 영국의 특허박스제도는 특허권 및 특허 유사 권리를 보유·활용하는 영국기업을 대상으로 적용하고, 적격 IP자산으로부터 발생된 소득에 대해 법정법인세율인 19%보다 절반 가까이 낮은 10%의 세율을 적용한다. 영국에서 2015년까지 적용된 일반적인 특허박스제도의 적용방법은 이익을 산출하는 방식에 따라 ①총수익 대비 IP자산 관련 수익의 비율을 적용하는 비율방식 비율방식에 따른 특허박스 대상소득=사업소득×(적격IP수익/총수익)이 있었고, ②IP자산 관련 수익·비용과 IP자산 非관련 수익·비용을 구분하여 추적하는 Streaming방식 병행하면서, 전자인 비율방식을 표준방식으로 적용하였다.

- 프랑스: 프랑스는 2001년 특허박스제도를 도입하고 2005년, 2010년 두 차례에 걸쳐 제도 개편을 시행하였다. 특허 및 특허에 준하는 지식재산으로부터의 소득에 대해 일반법인세율인 33.33% 보다 절반 이상 낮은 15%의 법인세율을 적용하였다. 프랑스의 세제 혜택 적용대상은 프랑스 기업의 단독 지식재산권 소유뿐 아니라 라이선싱이나 서브라이선싱을 통해 획득한 지식재산권도 포함된다. 적격 지식재산 범위는 특허, 특허에 준하는 권리 등(extended patent certificates), 특허를 받을 수 있는 발명(patentable inventions), 산업제조허가(industrial fabrication process) 등이 포함되고, 적격 수입에서 내재 사용료는 배제된다. 프랑스의 경우, 특허박스제도를 시행하기 전인 2001~2004년 동안 매년 평균 159건의 특허 양도가 있었지만, 특허박스제도 시행 이후인 2005~2013년 동안 평균 특허 양도 건수가 544건으로 증가하였다. BEPS 이후에도 프랑스는 BEPS 보고서 이전에 시행되었고 OECD의 Action 5의 넥서스 접근법과 일치하지 않는 특허박스제도를 여전히 유지하고 있다. EU 회원국들이 프랑스의 특허박스제도를 개혁하도록 압력을 가하고 있지만 프랑스는 자국의 특허박스제도 상의 15.5%의 세율이, 예를 들어 아일랜드의 법정 세율 12.5%와 비교해 볼 때 현저하게 낮지 않다고 주장하면서, 여전히 동일한 특허박스제도를 적용하고 있는 상황이다.

- 중국: 008년 특허박스제도를 도입하여 고신기술기업98)에 대해서 일반법인세율인 25% 보다 낮은 15%의 법인세율을 적용받을 수 있고, 지방 정부의 고신기술기업 조건에 부합되면 지방세도 경감받게 된다. 자국 내에 등록된 특허, 노하우 등의 양도소득에 대해 500만 위안까지 0%(면세), 500백만 위안 초과분에 대해서는 12.5%의 세율을 적용한다. 수익자는 중국 거주자 기업으로 고신기술기업 평가 시점을 기준으로 1년 이상 사업을 지속하며 핵심 기술의 지식재산권을 보유해야 한다. 중국(홍콩, 대만, 마카오 불포함)에 등기된 기업으로 자체개발, 이전 또는 구매, 수증, 합병 등을 통해 과거 3년 전에 획득한 핵심 기술 지식재산권을 보유하거나, 5년 이상 독점으로 사용할 수 있는 지식재산권을 보유해야 한다. 대졸 이상 학력의 과학기술업무 종사자가 전체 직원의 30% 이상이 되고, 10% 이상이 R&D 관련 업무에 종사해야 한다. 연구개발비 중 중국내 발생 비용이 총연구개발비의 60% 이상 되어야 한다. 과거 3년치 연구개발비는 직전년도 총수익 중 일정비율(6%, 4%, 3%)을 차지해야 한다. 중국 내 주요 고신기술 기업으로는 Huawei, ZTE, Xiaomi, Haier, Tencent, 삼성전자 북경연구소, Ericsson 광저우/남경 연구소 등이 있다. 고신기술기업 자격은 3년마다 갱신이 되고, 부적격 판정 시 감면 세액과 이자 추징 및 향후 5년 간 고신기술기업 신청 자격 상실된다. 대상소득은 고신기술에 해당하는 모든 소득으로, 로열티 소득, 대상 IP처분수입 등이고, 총수입 중 고신기술 및 서비스에서 창출된 수입이 60% 이상이어야 한다. 고신기술기업 자격 요건으로 R&D 개발비, 고급기술인력 채용, IP 보유 조건의 high-tech 기업에 대한 지원 등이 있다. 특허박스 소득을 별도로 구하지 않고 총소득에 인하법인세율을 적용하는 등 중국의 경우는 순수한 특허박스제도라기 보다는, 고부가가치 신기술 R&D 투자 확대를 목적으로 특허박스 개념이 결합된 형태이다.

연구동향

- 유경진(2017)의 연구는 특허 등 지식재산으로부터 발생하는 소득에 대해 법인세를 감면해주는 제도로 네덜란드, 프랑스 등 여러 국가에서 특허박스 제도를 시행하고 있다. 글로벌 경쟁에 뒤처지지 않기 위해 우리나라도 특허박스 제도의 도입을 긍정적으로 고려할 필요가 있으며, 본 연구에서는 특허박스 제도의 국내 도입을 위한 정책적 시사점을 제시하고자 한다. 특허박스 제도는 국가별로 상이하게 운영되고 있으나, 특허박스 제도 도입국이 미도입국에 비해 전반적인 혁신수준이 높은 것으로 나타났다. 특허박스 제도 도입국의 외국인직접투자 연평균 증가율은 10.8%(미도입국: -8.0%), 혁신지수 평균은 0.541(European Innovation Scoreboard 2016 기준, 미도입국: 0.430)로 미도입국 보다 높은 수치를 기록했다. 또한 대부분의 국가에서 특허박스 제도 도입 전보다 도입 이후 양도된 특허 수가 증가한 것으로 나타났다. 이는 특허박스 제도가 외국인직접투자 유치, 혁신성 제고, 특허 수 증가 등 국가의 전반적인 혁신성 제고에 기여한다는 것을 의미한다. 이같은 여러 긍정적 효과에도 불구하고 특허박스 도입을 우려하는 의견으로 기존 R&D 세액공제와 중복 지원, 대기업에 혜택 편중, 법인 세수 감소, OECD의 유해조세제도로 지정 등이 있다. 이에 대한 주요국의 대응방안을 살펴보고, 국내 도입 시 고려사항을 분석하였다. R&D 세액공제와 특허박스 제도는 각 제도의 목적이 상이하여 대부분의 국가에서 두 제도를 병행·활용하며, 기업규모에 관계없이 혜택을 제공하고 있는 것으로 나타났다. 또한 특허박스 제도의 도입으로 인한 단기적인 세수 감소는 피할 수 없으나, 장기적으로 특허 수익이 세수 감소분을 보전할 수 있도록 제도 도입 시 기존조세제도, 산업 현황 등을 고려하여 정교하게 설계 할 필요가 있는 것으로 분석됐다. 마지막으로 OECD에서 특허박스 제도가 과도한 조세경쟁을 야기할 수 있으므로 특허박스 제도를 개정할 것을 권고하였다. 이에 따라 주요국에서는 특허박스 제도를 개정할 예정이며, 벨기에는 개정안에서 세제 혜택의 범위를 확대할 것으로 발표하였다. 이는 특허박스 제도가 자국 내로 기업의 투자 및 지식재산권유치에 효과적인 유인책이 되기 때문인 것으로 판단할 수 있다. 법인세제 경쟁에서 우위를 점하고 지식기반 기업 및 지식재산 이전을 유인하기 위해 우리나라에 특허박스 제도의 도입이 필요하다. 그러나 제도 도입에 따른 우려 해소를 위해 사전에 다양한 요인을 고려할 필요가 있는 것으로 판단된다.

- 유호림(2020)의 연구는 우리나라의 특허박스제도 도입방안에 관한 연구로서 세계 각국의 특허박스제도를 비교분석한 후 한국형 특허박스제도의 도입방안을 제안하였다. 영국, 프랑스, 네덜란드 등 EU회원국의 특허박스제도가 우리나라에 주는 시사점을 도출하기 위하여 비교법학적 관점에서 그 장단점을 분석하였다. 영국, 프랑스, 네덜란드 등 EU회원국에서는 OECD BEPS PROJECT의 권고안을 수용하면서도 각국의 경제상황과 산업정책에 부합하는 특허박스제도를 보편적으로 시행하고 있는바, 우리나라에서도 이러한 국제적 동향을 참고하여 혁신성장을 지원할 수 있는 한국형 특허박스제도의 도입이 필요할 것으로 판단된다. 우리나라에서 특허박스제도를 도입하는 경우 특허박스제도가 조세회피 수단으로 남용될 수 있다는 점을 고려해야 하는바, 특허박스제도를 적용 받는 납세자에 대하여 국제조제조정에 관한 법률에서 규정하 있는 ‘원가분담약정’에 관한 규정을 활용할 필요가 있을 것으로 생각된다.

- 나동규(2016)의 연구는 특허박스의 적용에 관한 실무적 고찰을 진행하였다. 특허박스는 여러 종류의 지식재산을 통해서 발생되는 기업의 매출이나 이익에 대하여법인세를 일정한 비율로 감면시켜 주는 제도이다. 특허박스의 실시 취지는 법인세 감면을통해서 기업의 연구개발 활동을 촉진시키고, 그 결과물인 지식재산을 자신의 사업에 활용하거나 기술이전을 통해 기술사업화를 촉진시키는 데 있다. 현재 여러 나라에서 다양한 형태의 지식재산을 특허박스의 적격 대상으로 선정하여 이 제도를 실시하고 있다. 특허박스도입에 일부 반대하는 의견도 있으나, 국내로의 도입을 주장한 단체와 그 주장을 뒷받침하는 논문들은 다수 존재한다. 도입을 주장하는 이들은 특허박스가 기업의 연구개발을 통해기술혁신을 달성하여 기업의 창조활동을 고취시킨다고 주장한다. 특허박스는 우리나라의현저히 낮은 지식재산의 사업화 비율을 높일 수 있고 기업 경쟁력을 강화시킬 수 있다고주장한다. 또한 중국의 기업들과 경쟁하고 글로벌 기업을 국내로 유치하기 위하여 특허박스를 통한 법인세의 감면을 주장하고 있다. 그러나 다양한 지식재산을 적격 지식재산으로광범위하게 인정해 주는 특허박스를 우리나라의 조세시스템에 도입하는 데는 상당한 문제들이 발생할 수 있다고 판단된다. 대부분의 지식재산의 형태가 특허박스의 적격 대상이 되는 기술인지 실질적으로 판단하기 어렵기 때문이다.

- 구진열과 최정희(2023)의 연구는 영국의 특허박스(Patent Box)제도에 대해 고찰하였다. 현대사회에서 혁신활동은 기업 성장뿐만 아니라 국가경제 발전 가속화의 원동력이기 때문에 세계 각국은 특허, 지식재산 창출과 같은 기업의 혁신활동에 많은 지원을 하고 있다. 이러한 지원은 투자 및 연구·개발(R&D)과 같은 투입단계(front end)에서 이루어지거나, 혁신활동의 결과로 발생하는 산출물에 대한 지원 등 산출단계(back end)에서 이루어지기도 하는데, 산출단계에서 이루어지는 대표적인 세제지원이 특허박스 제도이다. 특허박스제도는 지식재산에서 발생하는 기업의 수익에 대하여 통상의 법인세율보다 낮은 세율을 적용하여 기업에 혜택을 주는 제도이고, 특허박스 제도의 설계 및 운영에 대해서 세계적으로 가장 주목을 받고 있는 나라는 바로 영국이다. 국내에서는 영국의 특허박스제도에 대하여 꾸준히 관심은 있었으나 복잡한 규정 및 적용방식 때문인지 아직 영국의 특허박스제도에 대하여 상세히 소개하는 논문은 없다. 그러나 기업의 혁신성장을 지원하기 위한 제도 설계를 위하여 영국의 특허박스제도에 대하여 고찰하는 것은 매우 중요하고 의미가 있다. 본 논문은 영국의 특허박스제도에 대하여 관련 규정을 중심으로 상세한 내용을 고찰하고, 현재의 운영상황에 대한 검토와 함께 우리나라에서의 시사점을 도출하였다. 영국은 특허박스 적용 대상 기업의 총소득 중 특허 등에 귀속되는 이익에 대하여 특허박스 공제를 추가적으로 허용하여 해당 이익에 대하여 법인세율을 특별 지식재산(IP) 세율인 10%로 낮추는 효과가 나타나도록 제도를 만들었다. 특허박스 혜택의 적용 대상이 되는 ‘관련 IP소득’의 분류 및 ‘관련 IP이익’의 확정, 비용분담약정, 특허박스제도를 이용한 조세회피방지규정 등 복잡한 내용이지만 체계적으로 법령을 정비하고, 국세청에서 운영 매뉴얼도 발행하여 운영하고 있다. 특히, 영국 특허박스제도의 핵심은 8단계로 이루어진 ‘관련 IP이익’의 확정 과정인데, 각 IP를 유형별로 범주화하고 그에 관련된 지출을 연결하여 연구개발(R&D) 활동과 조세혜택을 연계하고 있다. 2022년 초를 기준으로 26개 국가가 특허박스, 지적재산박스(Intellectual Property Box), 혁신박스(Innovation Box)와 같은 이름으로 특허박스제도를 도입·시행하고 있다. 투자유치 및 활성화, 리쇼오링 지원, 일자리 창출 등을 위해 우리나라도 혁신산업에서 발생한 소득에 대한 세제혜택 확대를 이제 본격적으로 검토할 시기라고 판단한다. 그러나 우리나라에 특허박스제도를 도입해야하는 지, 만약 도입한다면 적용 기업 및 적용 산업의 범위를 어디까지로 해야하는 지에 대하여는 여전히 정책적·제도적 논의가 필요한 부분이다. 영국제도에 대한 고찰을 바탕으로 기업 혁신활동을 장려하고 국가 경제발전에 기여할 수 있는 효과적인 제도의 설계가 이루어지도록 향후 논의가 더욱 활성화되기를 기대한다.

- 김연(2017)의 연구는 “특허박스세제”(Patent Box Regime)와 중국 기술양도소득혜택세제 간 비교와 시사점을 검토하였다. 산업분야에 응용되는 기술은 연구개발에서부터 실제 이익으로 창출되어질 때까지 불확실하고 긴 과정을 거치게 된다. 이러한 기술의 연구개발 활동이 지속적으로 진행될 수 있도록 각국에서는 연구개발의 과정 전반에서 발생할 수 있는 조세부담을 최소화할 수 있도록 조세정책을 마련하여 실행해나가고 있다. 한편, 연구개발에 관하여 조세정책과 특례 법률들의 대부분은 연구개발을 위한 가용자원 투입단계에만 초점을 맞추고 있다. 여기에서 기술과 관련된 자체적인 경제적 이익이 실현되어야만 기술력 강화의 유인을 마련할 수 있다는 점을 포착한 국가들은 연구개발의 조세제도 지원 방식을 기술 상품과 수익화에도 초점을 두게 되었다. 바로 이것이 바로 유럽 나라들에서 실시하고 있는 특허박스세제이다. 이러한 특허박스세제가 지식재산이 경제적인 이익으로 전환되는 데에 일정한 유인을 제공하고 있지만 각국별로 지식재산을 자국에 유치하기 위하여 특허박스세제의 관련 적격 기준을 낮추기 시작하면서 이러한 점을 이용하는 조세회피행위도 유발하고 있다. 이와 같은 점을 종합하여 OECD BEPS Project의 최종 보고서에서는 특허박스세제를 유해한 조세제도 경쟁행위로 보지는 않았지만, 해당 제도에 대하여 일정한 개선을 요구하고 있다. 즉 최종보고서에서는 연구개발과 관련된 실질적 행동기준을 준수하는 전제 하에 일정한 계산방식을 이용하여 조세특례에 따른 이익을 받을 수 있는 과세소득을 계산하는 것을 제시하고 있다. 한편, 중국의 연구개발 장려세제 중의 기술양도소득 과세특례제도가 유럽의 특허박스세제와 유사한 정책적 원리를 가지고 있지만 구체적인 적격 조건을 볼 때 여전히 일정한 차이점이 있다. 또한 중국은 BEPS에 참여한 나라로 기존 제도에 대한 개선을 자국의 구체적 상황에 맞춰 BEPS의 제시 내용에 상응하는 개선방안을 마련하는 것이 바람직하다. 따라서 본고에서는 먼저 중국의 현재 연구개발 장려세제 전반에 대하여 간단하게 소개하면서 기술양도소득 과세특례제도에 대해서도 검토하였다. 그리고 특허박스세제의 기본 원리, 구성 및 특허박스세제를 시행하고 있는 국가와의 제도 비교를 상세하게 진행하였다. 유럽 등 여러 국가들의 특허박스세제를 참고하고자 하면, 이 제도의 현황을 깊이 이해하여야 하므로 영국, 네덜란드, 벨기에 등의 대표적인 국가의 특허박스세제의 구체적인 실시 내용에 대하여 상세히 검토해보고자 한다. 이러한 검토 내용이 중국의 기술양도소득혜택세제의 개선방안 마련을 위한 사실적 근거가 될 수 있다. 그 다음으로 중국의 현행 기술양도소득혜택세제, 첨단기술기업에 대한 조세특례 및 연구개발비용추가공제세제 등의 연구개발 장려세제 전반에 관련된 내용을 설명한 후, 앞선 과세특례 내용들과 기술양도소득혜택세제와 특허박스세제의 다른 점들을 비교 및 분석하였다. 마지막에 유럽 나라의 현행 내용과 BEPS최종보고서의 요구에 따라 중국의 관련 제도에 대하여 개선방안을 제시할 것이다.

참고문헌

- 조상규. (2020). 특허박스제도의 국내 도입을 위한 방안에 관한 연구. 국가지식재산위원회 연구용역보고서.

- 유경진. (2017). 주요국 특허박스 (Patent Box) 제도 도입 효과와 시사점. KERI Brief, 17(4), 1-16.

- 유호림. (2020). 우리나라의 특허박스제도 도입방안에 관한 연구. 조세연구, 20(4), 253-289.

- 나동규. (2016). 특허박스의 적용에 관한 실무적 고찰. 홍익법학, 17(3), 667-687.

- 구진열, & 최정희. (2023). 영국의 특허박스 (Patent Box) 제도에 대한 고찰. 조세학술논집, 39(1), 131-172.

- 김연. (2017). [번역문]“특허박스세제”(Patent Box Regime) 와 중국 기술양도소득혜택세제 간 비교와 시사점. 조세학술논집, 33(3), 171-207.